100年先の未来へ。若者がつなぐ希望のバトン

CAREER

宮崎市内の高校生・大学生・大学院生による若者ミライ提言 ~みやざきミライ史 2024-2124~

\「若者ミライ提言」とは! / ■宮崎市制100周年記念事業として行われたプロジェクト ■学生たちが宮崎市の文化や歴史を探り、その価値を再発見 ■宮崎市の未来を想像し、自らの手で「次の100年の青写真」を描く プロジェクトの舞台裏に迫り、学生たちが描いた未来像をお伝えします!

令和6年4月1日、宮崎市は市制施行100年という記念すべき日を迎えました。この節目の年に、宮崎市は次の100年に向けた未来を考える取り組みとして、市内の学生が中心となる「市制100周年記念若者ミライ提言事業」を実施しました。

学生たちが、自身と「宮崎市」との関わり方を内省しながら、地域の価値を再発見し、まちの望ましい未来像を描くことを目指したこのプロジェクト。

その舞台裏には、情熱と発見に満ちた物語がありました。

100年後の宮崎市のミライを、「いま」の若者たちが考える

宮崎市制100周年の節目に、若者たちが本市の魅力や価値を市民と一緒に再発見するとともに、多様な主体に対し市政への積極的な参加を促すことを目的にプロジェクトはスタート。望ましい宮崎市のミライの姿を考えてみたいと、市内の高等学校や大学(院)から、総勢30名の若者たちが参加してくれました。

プロジェクト名は、「みやざきミライ史2024-2124」。

「今ここ」での活動や日々の生活も、100年後には「歴史」として積み重なっていく。プロジェクトに参加している学生、宮崎市に住んでいる方や通勤通学している方、これまで宮崎市に関わってきた人たちなど、一人ひとりが刻む時間や活動、そして日々の暮らしが未来の歴史を作っていくという意味を込め、「みやざきミライ史」というプロジェクト名が決まったそうです。

プロジェクトでは、高校1年生から大学院1年生までの異なる世代が混ざりあった6つのチームで実施。

チームで生じた「問い」や「仮説」を、普段の生活では関わることのない別の世代や、様々な仕事をされている人たちとの対話・活動を経て、ブラッシュアップ。

全8回のワークショップ、3回のイベント出店や発表を経て、学生たちのなかに生まれた「もっとこうしてみたい」「これが面白そう」という気付きを、「今まで当たり前だと思っていたけど、こんなものが生活にあったらいいのにな」「自分がこれまで感じてたこういうところが宮崎市の価値なのかもしれない」に発展させながら、「若者ミライ提言」として活動の成果をまとめました。

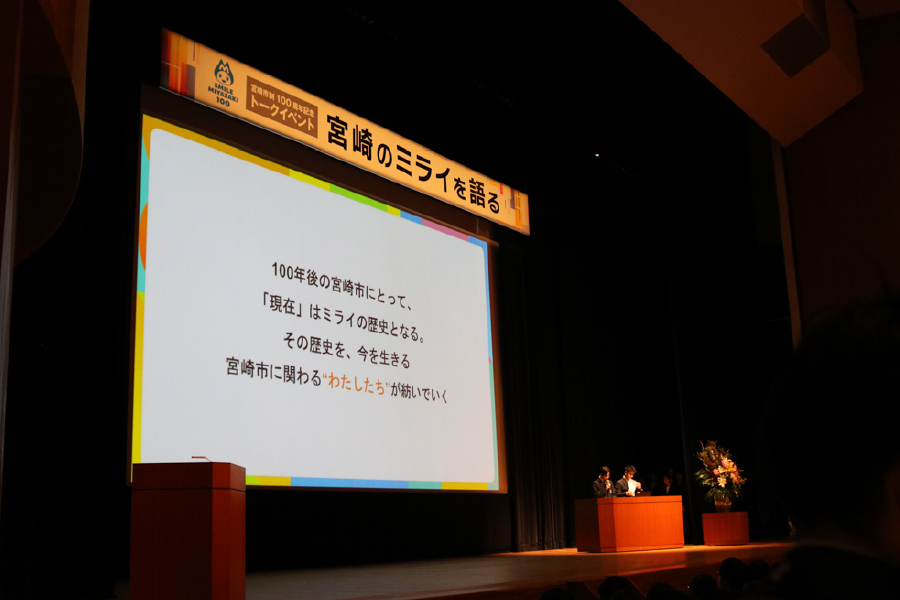

市制100周年記念トークイベント「宮崎のミライを語る」

令和7年1月12日、宮崎市民文化ホールで開催された市制100周年記念トークイベント「宮崎のミライを語る」の第一部で、「若者ミライ提言」が発表されました。

イベントのオープニングを飾ったのは、宮崎ジュニア・オーケストラ。宮崎市に拠点を置く、23歳以下の青少年による管弦楽の演奏団体です。

昭和40年に設立され、令和7年で結成60周年を迎える、宮崎ジュニア・オーケストラ。

圧巻の演奏に、約1700人の来場者から大きな拍手が送られました。

続いて、開会にあたり、清山市長から挨拶が述べられました。

第1部 若者ミライ提言

そして、若者たちによる提言を発表する「若者ミライ提言」が始まりました。

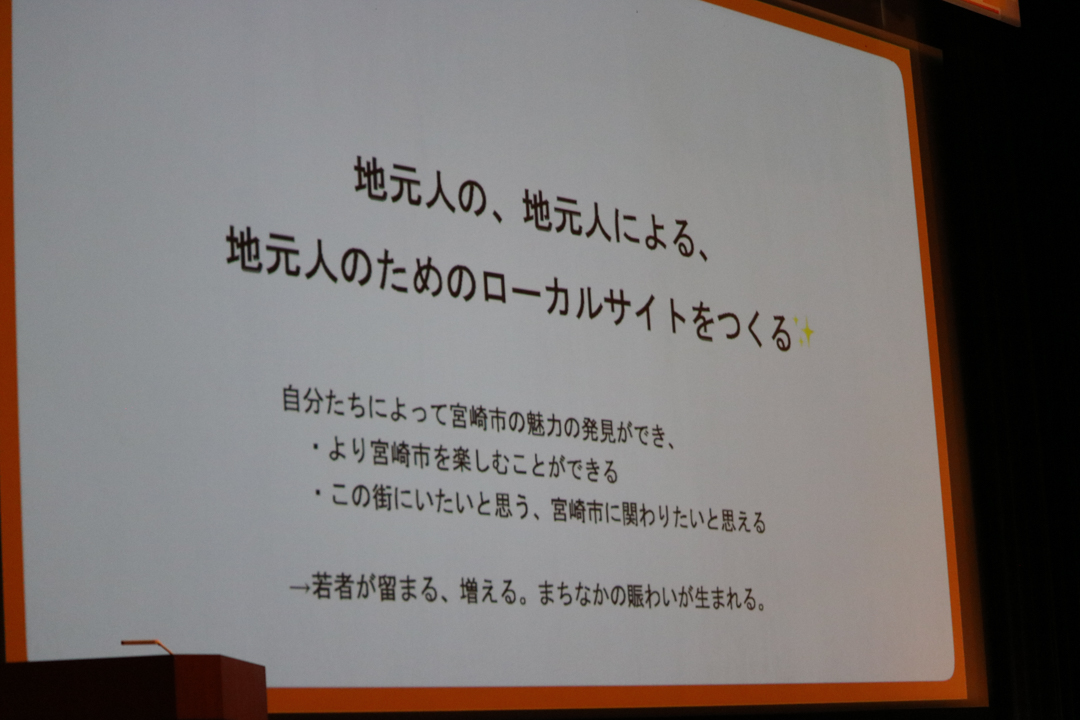

た〜らたらチーム:どうすれば宮崎市を楽しみ尽くせるか ローカルサイトで魅力発信!

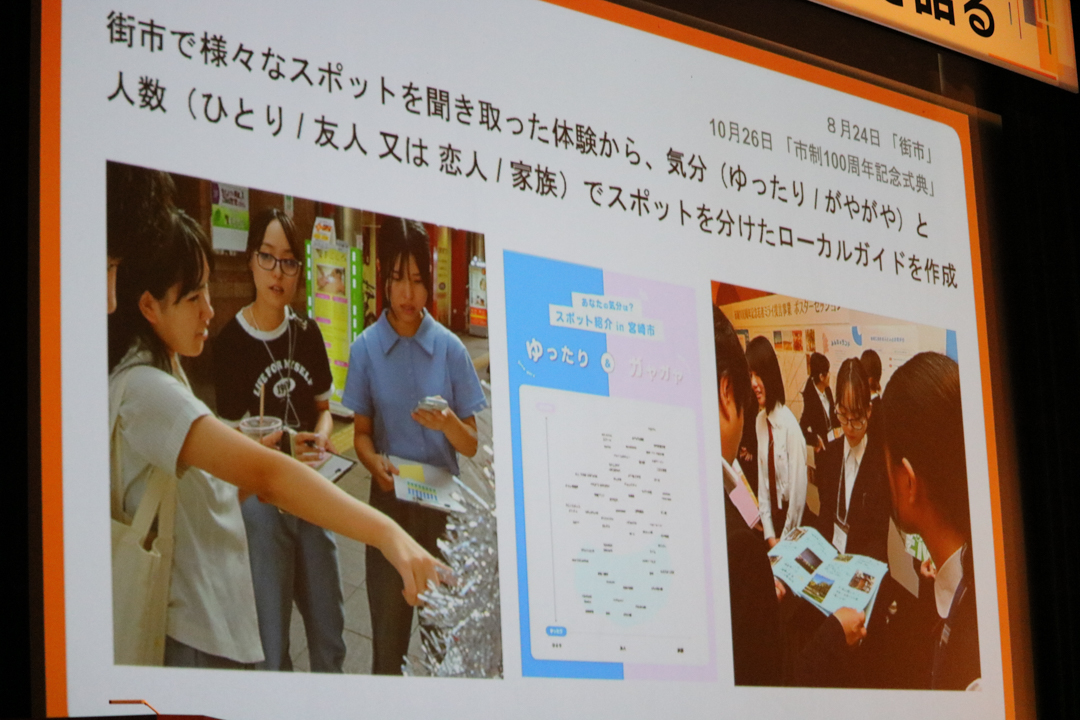

最初に発表したのは、「た〜らたらチーム」。宮崎市の魅力を発見し、伝える活動を行いました。

たーらたらチームの皆さんは、街を歩き、地元の人々からおすすめスポットやエピソードを聞くことで、宮崎市に暮らしながらも知らなかった新たな場所や楽しみ方を発見することができました。

そこで、10月の市制100周年記念式典や11月の市制100周年記念イベント『SMILE MIYAZAKI 100年祭』にて、ローカルガイドやZINE(※)を作成・配布し、その時の気分や同行者に合わせた地元情報を様々な方と共有しました。

※ZINEとは、個人や少人数のグループが、利益を目的とせず自主的に作って発行する出版物のこと

活動を通じ、多くの人が『こんな場所があるんだ!』と驚き、喜んでくれたことが印象的でした。

100年後も自分たちの暮らす街に誇りを持ち、その良さを外に伝えたくなる、魅力あふれる宮崎市であって欲しいと考え『地元の人々が地元の魅力を発信する温かみのあるローカルサイトをつくること』が提案されました。

「無いものをゼロから作ることも大切ですが、それぞれの楽しみ方が存在するお店や、宮崎市でしか体験できない・感じることができない場所など、今ある様々な魅力を一人ひとりが見つけて、感じることが、この街にいたい・関わっていきたいと思うことにつながります。

宮崎市は、まるで私たちの好きなスナック菓子『タラタラしてんじゃねえよ』のような存在。一度知ればクセになる!その魅力をみんなで共有し、未来に繋げていきましょう!」と締めくくりました。

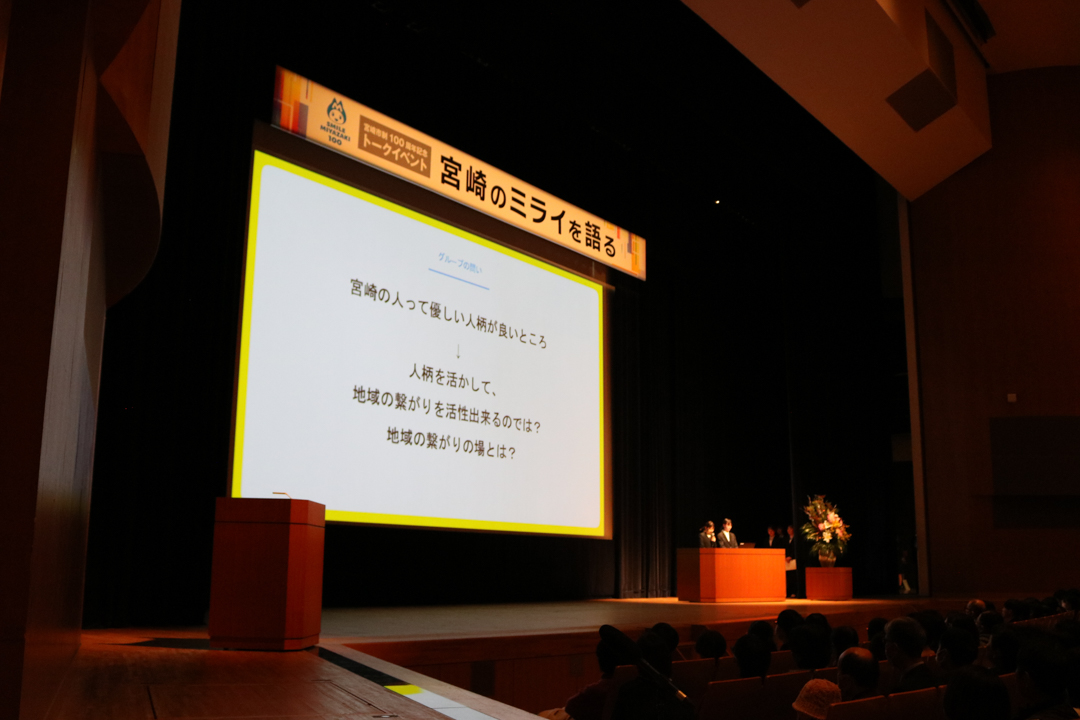

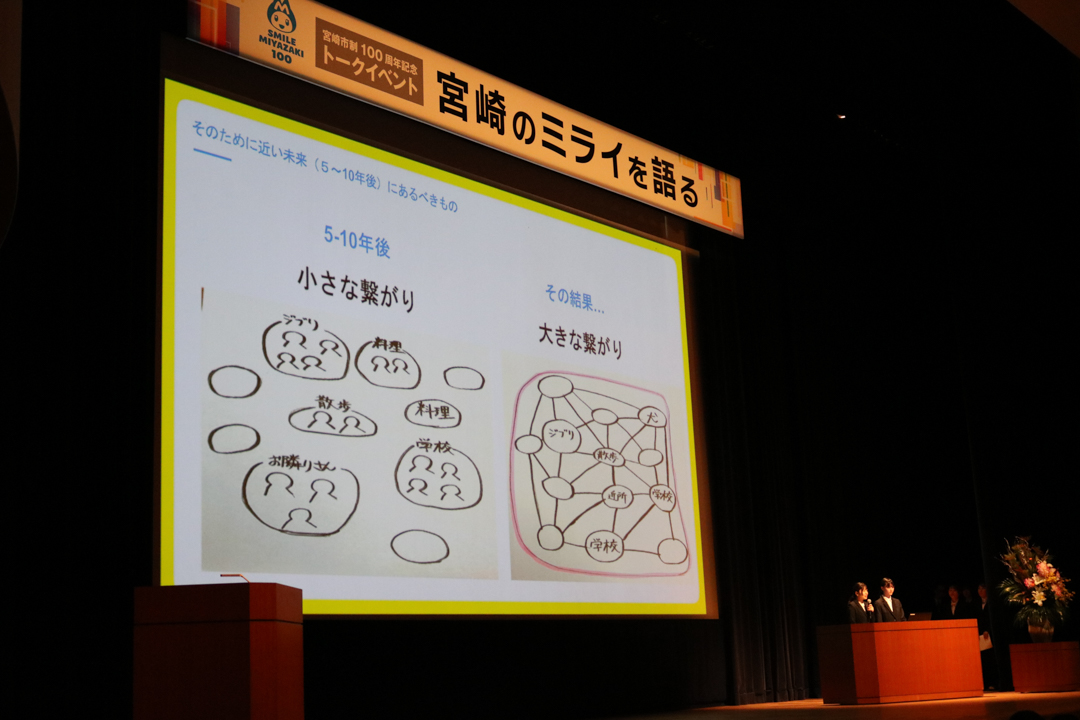

みんなのランド:「好き」や「興味」で地域のつながりを活性化!

みんなのランドチームの皆さんは、宮崎市民一人がもつ温かさや優しさという人柄を活かして地域の繋がりを深めることはできないかというところから活動がスタートしました。

8月の街市では、折り紙やうちわ作りを通じ、老若男女問わず自然な交流を生む場を提供しました。

高齢者の方や親子連れの方と交流する中で、『好き』や『興味』をきっかけとしたつながりの場があれば、国籍や性別、年齢など関係なく、様々な人と楽しく繋がることができるのではとの仮説が見えてきました。

そこで、11月の市制100周年記念イベント『SMILE MIYAZAKI 100年祭』では、参加者が自分の『好き』や『興味』をきっかけに語り合える場『みんなのランド』を企画。

当日は、ジブリやチョコレート、相撲をテーマにイベント来場者と交流したが、『好き』や『興味』があると人は主体的になるため、自然と会話が盛り上がり、初めての人同士でもつながることができることを実感。

「お互いを気にかけ、支え合い、一人ひとりが笑顔で活き活きと生活している宮崎市が100年後もあってほしいと思っており、『好き』や『興味』を介した場こそ、今後の宮崎市の未来を支える大きな繋がりになると感じています。

『好き』や『興味』から一緒に未来を創っていきましょう!」と締めくくりました。

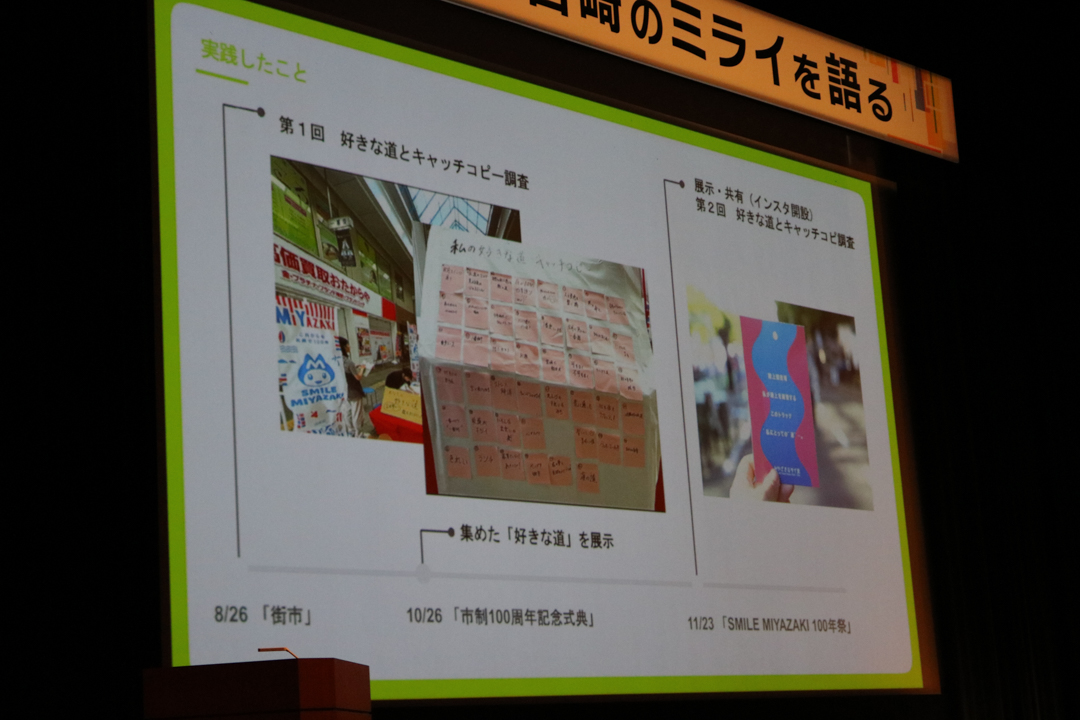

SMILE ROAD:宮崎市の魅力を「道」から考える

SMILE ROADチームの皆さんは、「道という視点から宮崎市の魅力を再発見するプロジェクト」に取り組みました。

きっかけは『宮崎は交通の便が悪い』という日常的な悩みから、『移動時間をもっと楽しく!』という想いが生まれたこと。そこから『笑顔になれる道』を探す旅が始まりました。

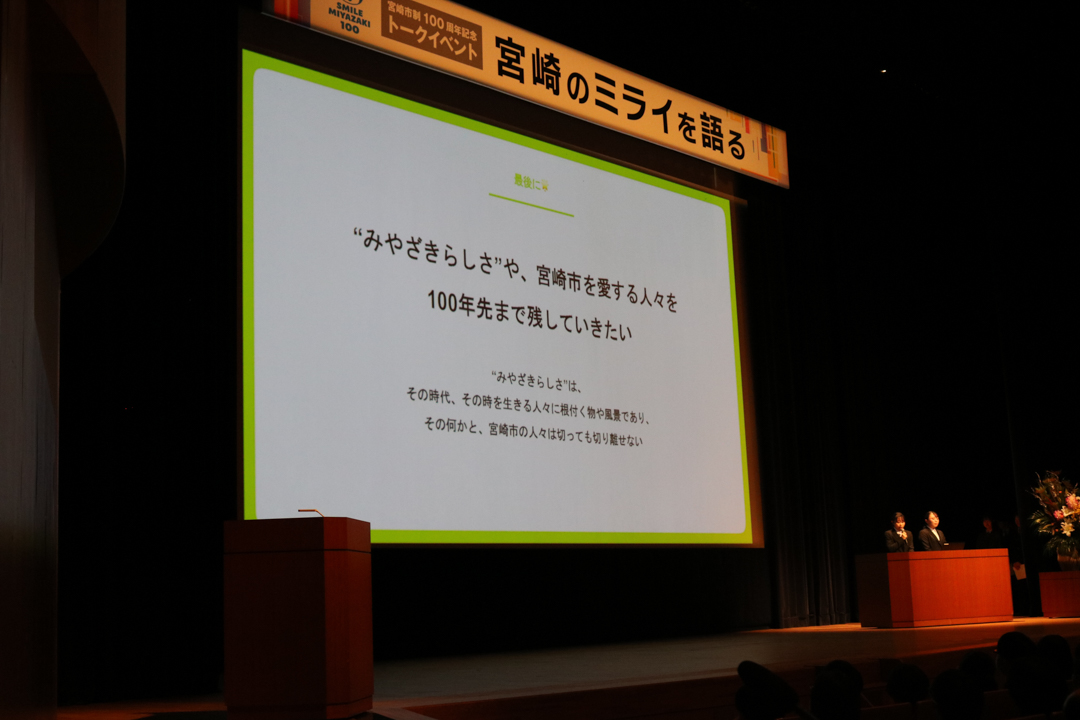

8月の街市や11月の市制100周年イベント『SMILE MIYAZAKI 100年祭』を通じて好きな道やエピソードを調査しました。一番街や宮崎神宮参道など、市内の様々な道には多くの方の思い出が存在し、展示やSNSを活用してこの魅力を多くの方と分かち合うなか、多くの方と分かち合えるものや風景こそが宮崎市の魅力であり、 “みやざきらしさ”ではないかと考えました。

「"みやざきらしさ”を100年後も感じることのできる街であるため、"みやざきらしさ”を残しつつ、新しいものを取り入れ発展させるための制度『宮崎市の魅力はこれやろ!条例』の制定」が提言されました。

「100年後まで残したいものや風景が、より一層魅力にあふれるにはどうするかを考えることが、"みやざきらしさ"や宮崎市を愛する人々を守っていくことにもつながるのではないでしょうか。」と締めくくりました。

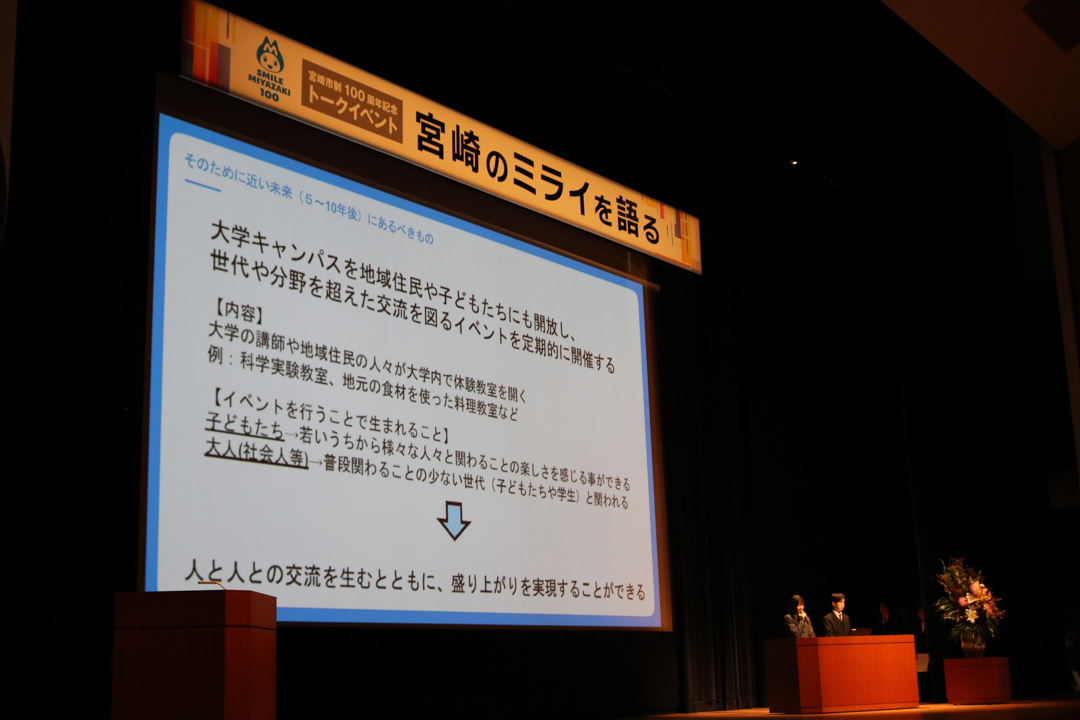

Connection:大人が「街を盛り上げなくては」と思わなくて済むまちへ

Connectionチームの皆さんは、まわりの大人たちはよく『盛り上がらないといけない』と言うことに着目。

しかし、本当に盛り上がらないといけないのか、大人たちが言っているのは単に人がその場に多くいることだけを指していて、人が少なくても盛り上がることはできるのではないか、と考え活動をスタート。

そこで、『盛り上がり』を実現するため、11月の市制100周年記念イベント『SMILE MIYAZAKI 100年祭』にて様々な方と触れ合うことのできる『宮崎を知ろうウォークラリー』を実施。知らない人とでも話しをしたり、交流をすれば盛り上がれるということを実感。

これらの活動を通じ、「宮崎市には、人と人を繋げる場所や人が必要。ふとしたきっかけさえあれば、人と人はつながることができ、単に人が多くいるというだけでない、意味のある盛り上がりが実現できます。」と提言しました。

「大学キャンパスの活用はそれを実現するための手段であり、皆さんと一緒に、この盛り上がりを実現していきたいです!」と締めくくりました。

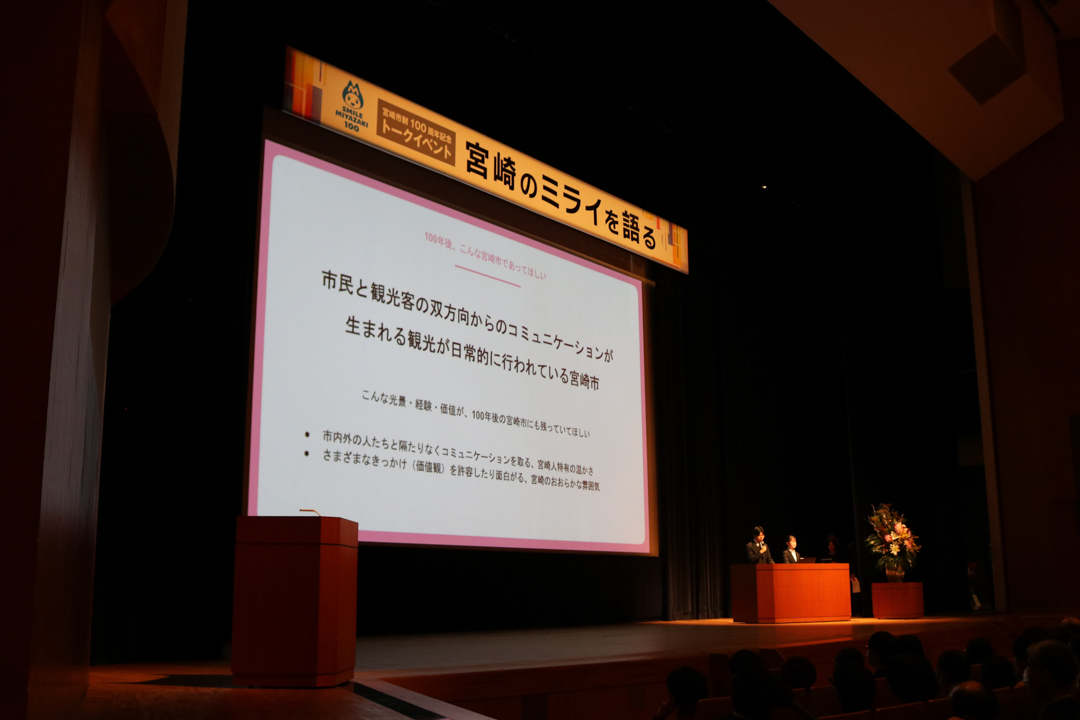

Sightseeing&Conversation:コミュニケーションこそが市民と観光客の双方にとって「価値ある体験」に!

Sightseeing&Conversationチームの皆さんは、「現代の観光は自己完結型が主流だが、参加者と地域住民が交流することで新たな発見や学びが生まれ、観光の魅力が深まる」と考えて活動に取り組みました。

そして、観光と地域住民の交流を重要視し、観光客と地元住民の双方向のコミュニケーションを通じて価値ある体験を創出することを目指しました。

11月の市制100周年記念イベント『SMILE MIYAZAKI 100年祭』では『宮崎の魅力がぎゅっとつまったツアー』として、チキン南蛮ツアーや愛犬とまわる街歩きツアーを実施。

難しい場面もあったなか、様々な方とコミュニケーションを取ることは大きな可能性を秘めていると実感。

「市民と観光客の双方向からのコミュニケーションが生まれる観光が、100年後も日常的に行われている宮崎市であってほしい。それを実現するためにも、観光コンテンツの造成や観光客が観光した地域の住民と関わるマッチングサイトの導入」が提言されました。

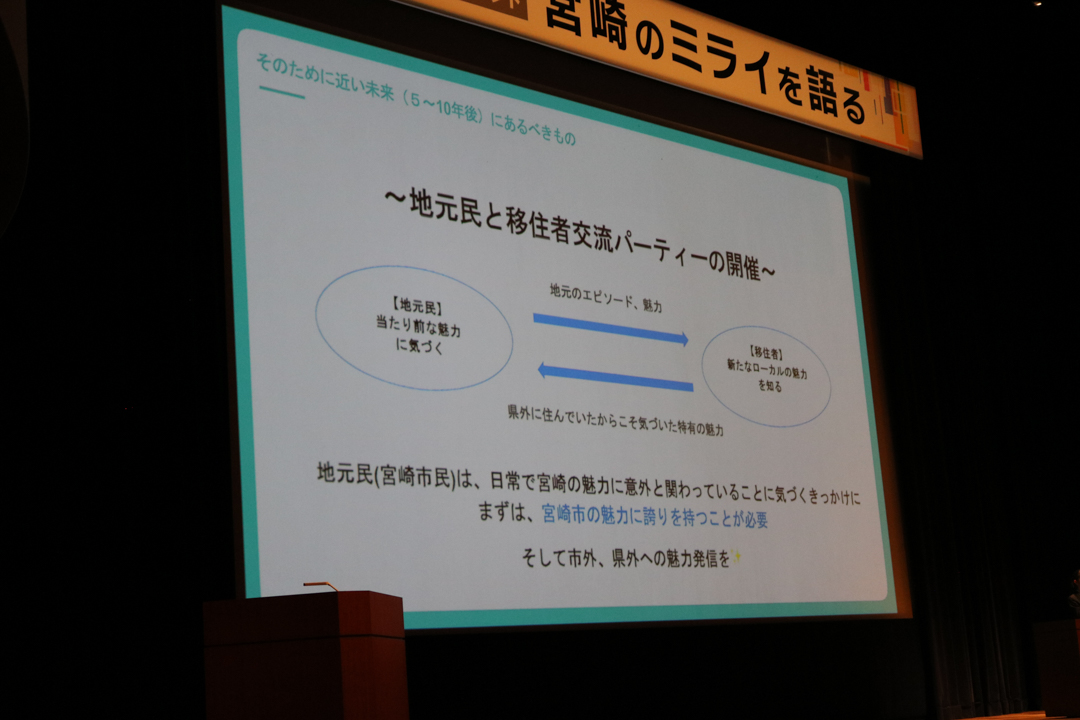

わしょく:"みやざきらしさ"は人の温かさ 魅力に誇りを持とう

わしょくチームの皆さんは、宮崎市ならではの魅力は、観光地のようなシンボルだけではなく目に見えないところにあるのではと考え、『人柄』、『自然』、『気候』、『方言』、『食文化』をヒントに、活動を開始。

11月の市制100周年記念イベント『SMILE MIYAZAKI 100年祭』では、動画放映やクイズを通じて様々な方に宮崎ならではの魅力を発信。

そこから、"みやざきらしさ"は人のあたたかさであり、それは日常にある美味しい食べ物や美しい自然、人と人の関わりや特徴的な方言から生まれているのではないかと考えました。

『人柄』、『自然』、『気候』、『方言』、『食文化』が100年後にも残り、みやざきらしさである"人の温かさ"が魅力として残り続けてほしいと感じ、移住者の方との交流の場の創設は、コミュニケーションを移住者ととるなかで、私たち自身が"みやざきらしさ"や宮崎市の魅力に気付き、その魅力に誇りを持つことに繋がるのではないかと考えました。

そして「100年後の未来にも"みやざきらしさ"がきっとある。身近にある魅力を大切にしつつ、人々の間で自然な形で魅力を次世代に伝えていくことが重要であると考えます。」と締めくくりました。

6チームの発表から、「市内外の人たちと宮崎市の魅力や楽しみをシェアするまち」、「笑顔や温かさなど"みやざきらしさ"が自然な形で引き継がれていくまち」、「国籍や年齢だけにとらわれない、新しい形で、様々な方とつながっていくまち」という未来の宮崎市の姿がみえてきました。

「魅力」「らしさ」「いろいろなつながり」、3つの言葉の頭文字を繋げると、「ミライ」。

それは、「一人ひとりの“わたし”がつくる、"わたしたち"の宮崎市」と発表がまとめられました。

第2部 みやざきミライトーク

第2部のみやざきミライトークでは、宮崎市出身の歌人・伊藤一彦さん、宮崎市出身の俳優・堺雅人さんが登壇されました。

堺さんの宮崎南高校時代の恩師でもある伊藤さん。高校時代の思い出から、堺さんの今のお仕事に対する情熱やマインドセットまで、貴重なお話をたっぷりと伺うことができました。

そして最後に、堺さんは宮崎のミライについて、次のように語られました。

堺さん「(学生たちの発表が)100年後の宮崎がとてもいい場所になるという前提で話しているのがすごく良いなと思いました。100年後もきっとみんなニコニコしているに違いないという、あの根拠のない自信が、僕はすごく宮崎らしいと思う。笑顔が消えることはないだろうって、僕もそう信じていますし、ここにいらっしゃる皆さんも、なんとなくその部分に違和感を感じなかったのではないでしょうか。」

新たな100年への一歩が、今踏み出された

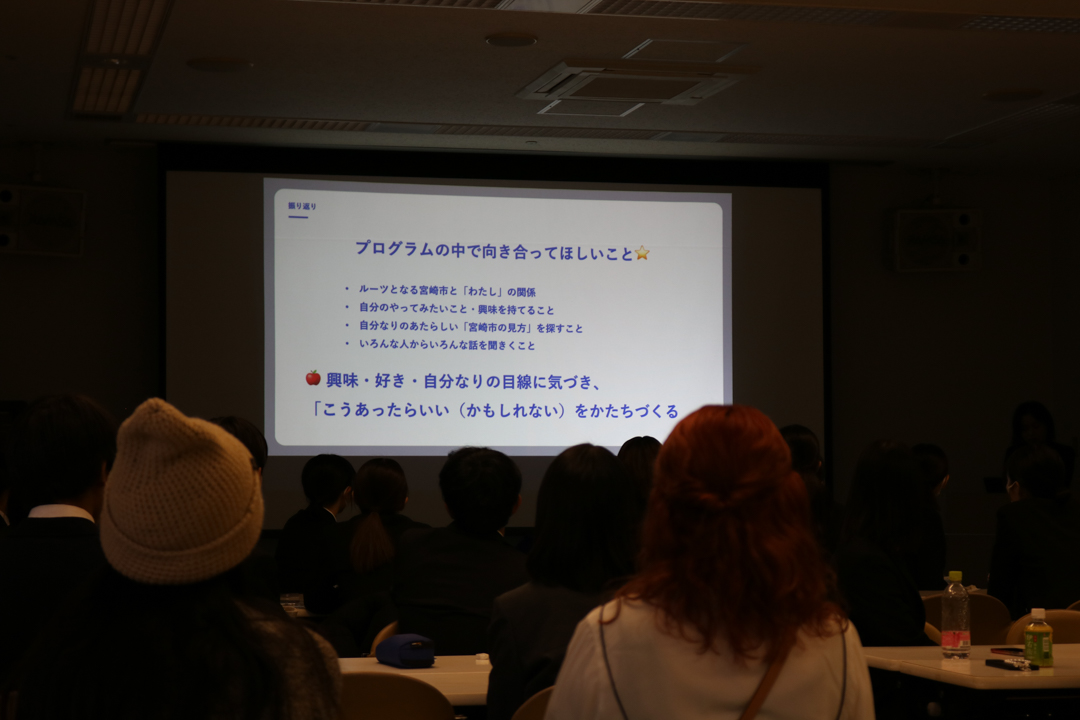

イベント終了後、学生たちの振り返りが行われました。

改めてプログラムの中での目的を確認。その後ワークシートを使い、自身と向き合いながら、約半年間のプログラムで得た学びや変化を見える化していきました。

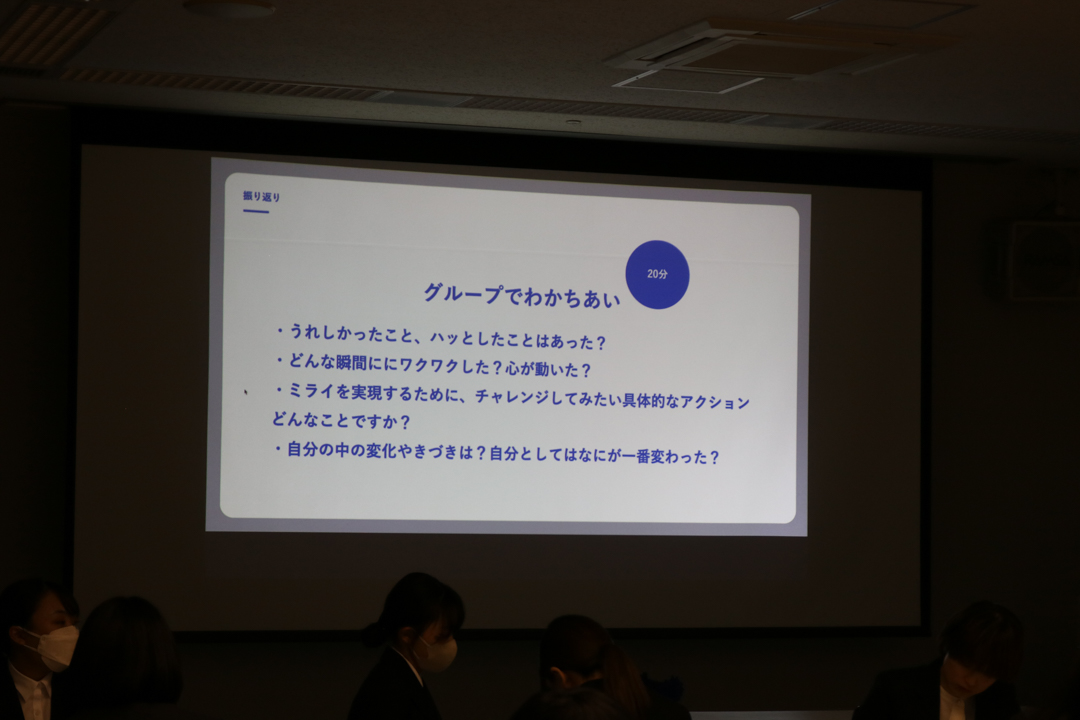

続いて、見える化した内容をチームメンバー間で共有。

得られた意見やアイデアを、他チームにも発表することで、さらに深い気づきや新たな視点が生まれていました。

プロジェクトに参加する前、多くのメンバーは宮崎市について「何もない」と感じていました。

しかし、実際に足を運び、自分たちで調べる中で、地元の隠れた魅力を再発見でき、同時に自分自身の認識とのギャップに気付くことも多かったようです。

今回プロジェクト全体の計画・運営を担ったのは、一般社団法人公共とデザイン(所在地:東京都渋谷区)の皆さん。一般社団法人公共とデザインは、「多様なわたしたちによる新しい公共」を目指し、企業・自治体・住民と共に社会づくりに取り組む団体です。

石塚さん「今回のプロジェクトの構成で最も重視したのは、『プロジェクトの進め方』です。

学生たちが、自分自身の興味関心を深堀りしながら、まちを改めて見て『こういう風におもしろく見えるんだ』っていうことを感じてほしいと考えていました。

企画を立てて、実際にイベントでやってみるということもとても重要でした。自分たちが作ったものを、まちの人に見てもらうとか、それを通じて一緒に対話することで、『自分が何かをやることで人と関われる』『自分たちが小さくても行動することによって、街や未来が変わっていくかもしれない』って感じられる体験を作りたかった。

気をつけた点は、自律的に学生たちが自分の可能性を開いていける場や仕組みを作ることでした。『社会問題だから取り組まなければならない』とか『まちづくりをしなければいけないからやる』ではなく、学生たちの楽しいや興味を起点にしながら、自分たちが生み出したプロジェクトの中で宮崎市の人たちと関わる経験をする。そこから広がる可能性を大切にして、プロセスを設計しました。

また、『本当におもしろいと思っているのか』とか、『思っていないけど、よく言われているから言っているだけじゃないのか』という視点をメンターの方々にも手伝ってもらい、何度も繰り返し学生たちに問いかけながら、望ましいミライの姿を形作ることを後押ししていきました。

実際、本番でもみんな頑張って話していて、言いたいことが伝わったと思います。客席でも頷いている人たちが多く、伝わったものがあったんだなと感じました。

高校生や大学生は、これから進学や就職で宮崎から外に出てしまう子も多いかもしれないけれど、もし外に出た時に、宮崎市の魅力を自分で伝えられるなら、宮崎市のエバンジェリスト(※)的に魅力を広められる人になれると思うんです。それくらいポジティブに宮崎市のことを好きでいれば、人生のタイミングでUターンで戻って来ることもあるかもしれないし、彼・彼女たちから宮崎市の魅力を聞いた人が宮崎市に興味を持って遊びに来てくれるかもしれない。

だからまず大事なのは、少なくとも自分で魅力を知り、人と関わった経験を通じて、魅力を感じてもらうこと。そのための経験を作りたかったんです。

みんなが書いてくれた感想を読んで、改めて、それぞれが感じたことがあったんだなと実感しました。」

※エバンジェリストとは、もともとはキリスト教の「伝道者」の意味を指し、特定のことを分かりやすく説明し、啓蒙する人のことを言う。

100周年を迎えた宮崎市は、次の100年を生きる若者たちによって新たな一歩を踏み出しました。その目に映る宮崎市の姿、彼らが描く未来への想いは、これからのまちづくりの原動力となるでしょう。

一人ひとりが日常の中で刻む時間が、やがて新しい「歴史」を紡いでいく――。

若者たちの提案が、宮崎市の未来を明るく照らす道標となることを願っています。

各チームの発表やプロジェクトの詳細はnoteにて発信されています。

ぜひご一読ください!