第2回宮崎市中学生キャリア教育アワード「みやざき未来発表会」を開催しました!

市内中学校25校のうち上位6校

令和7年1月17日(金)、宮崎市民プラザのオルブライトホールで、第2回宮崎市中学生キャリア教育アワード「みやざき未来発表会」が開催されました(主催:宮崎市教育委員会 学校教育課、協力:宮崎市キャリア教育推進研究会)。

中学生たちは、地域社会や企業から与えられた課題に真摯に取り組み、現実的な問題解決や新たな提案を練り上げてきました。各校のプレゼンテーションは、単なるアイデアにとどまらず、具体的な行動計画や実現可能性を伴い、参加者全員を驚かせ、感動させるものでした。

今回この特別な舞台に集まったのは、市内25校から厳選された代表6校の中学生たち。

どんな未来へのビジョンが示され、そして最優秀校・優秀校に選ばれたのはどの学校だったのでしょうか?当日の様子を詳しくお伝えします。

実施の目的と審査内容

急速に変化する現代社会。予測が困難で不確実な状況が日常となり、「柔軟な対応力」や「複雑な問題を解決する力」が求められています。

このような時代において、次世代を担う若者たちには、多様な視点やスキルを持ち、困難な状況に対して前向きに挑戦できる力が必要です。

宮崎市では、地域の人材や企業と連携しながら、中学生たちが探究的な学びに取り組み、自己成長を目指す場を提供してきました。昨年度からスタートし、今回2度目を迎える「みやざき未来発表会」は、課題解決力を高め、発表スキルを磨く中で、将来に繋がる力を育む貴重な機会です。

アウトプットを重視するこの発表会では、他校の取り組みから新たな学びを得ることができ、自分の視野を広げる貴重なチャンスとなっています。発表を通じて新たな発見をし、成長を実感しながら次のステップへ進む準備を整えることを目的としています。

審査員は、宮崎大学教育学部教授の小林博典さん(写真左)を審査員長に迎え、九州情報機器コンサル株式会社取締役の井上加奈恵さん(写真中央)、そして宮崎市オープンシティ推進協議会創発本部長の杉田剛さん(写真右)が務めました。

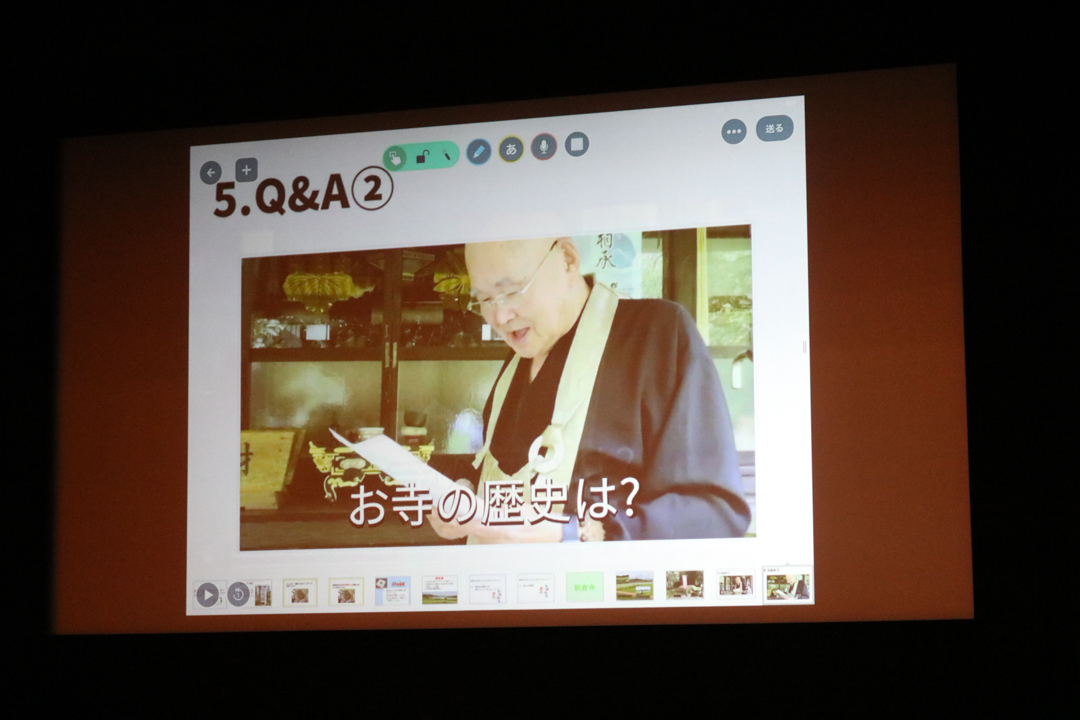

審査は、以下の5つの視点を基に総合的に評価されました。

大宮中学校:20年後の農業はどうなる?大宮中生が描く農業の未来像

最初の発表は、大宮中学校2年生の3名が行いました。

生徒たちは、日本の農業における80%が60歳以上という高齢化の現状を知り、「大宮地区の農業の未来」をテーマに研究に取り組みました。

宮崎県の農業流通担当者や宮崎公立大学の永松教授から学びを深めた生徒たちは、大宮地区の特産品や農業の現状を把握。そのうえで、ハウス栽培や水耕栽培といった次世代農業技術の可能性について探究しました。

地域住民との対話を通じて、地元農業の伝統を守りながら、新たな価値を生み出す提案をいくつも発表しました。

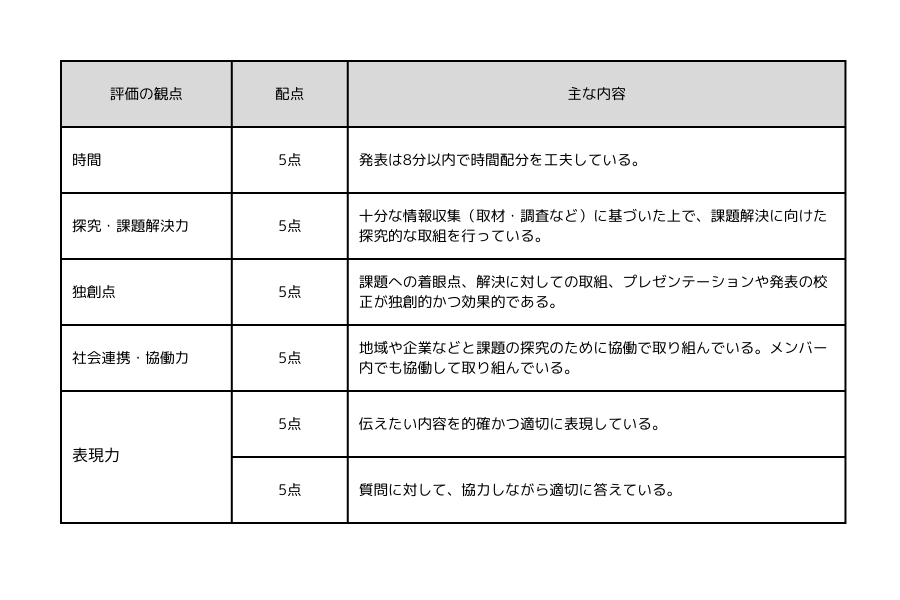

さらに、地域に根付く伝統野菜「ツルクビカボチャ」を次世代に引き継ぐ取り組みについて紹介。3年前から宮崎公立大学や地域の方々と協力し、ツルクビカボチャの栽培を続けてきた成果が披露されました。

栄養分析や収穫状況をデータ化し、その特長を活かした新しいレシピの開発にも挑戦。生徒たちは実際にツルクビカボチャを使ったケーキを試作し、その魅力を広く発信する方法を模索しました。

審査員の井上さんは、「トップバッターとして緊張する中、堂々とした発表が印象的でした。ジェスチャーで全身を使って表現する姿が素晴らしかったです。」と感想を述べられました。

宮崎北中学校:景観教室を通して、今自分たちのできること

続いての発表は、宮崎北中学校1年生6名によるものです。課題は「景観」。教室で学んだことや実施した活動について発表しました。

宮崎北中学校では、地域の景観や歴史を学ぶ景観教室を実施しました。4月から建築士会や都市計画担当者の協力を得て、街の課題を探りながら北地区の魅力を発見する活動に取り組みました。

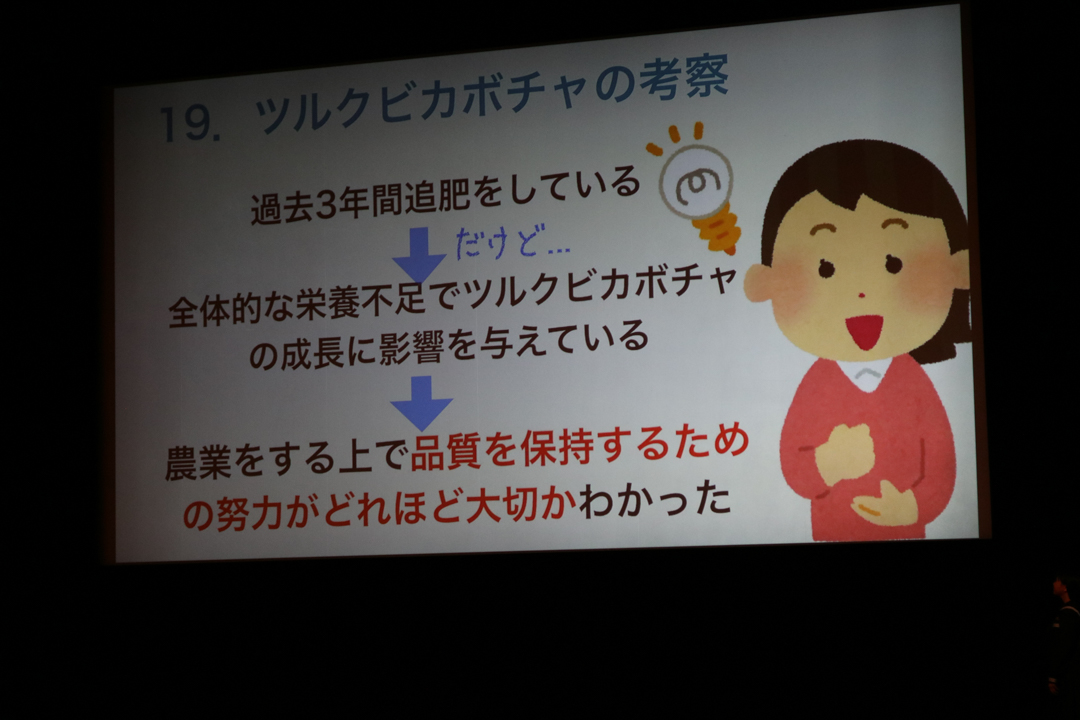

地域住民の協力を得て実施された街歩きでは、平成17年の台風被害の記録を訪れ、堤防管理の重要性について学びました。この活動を通して、地域の新たな一面を知る機会となりました。

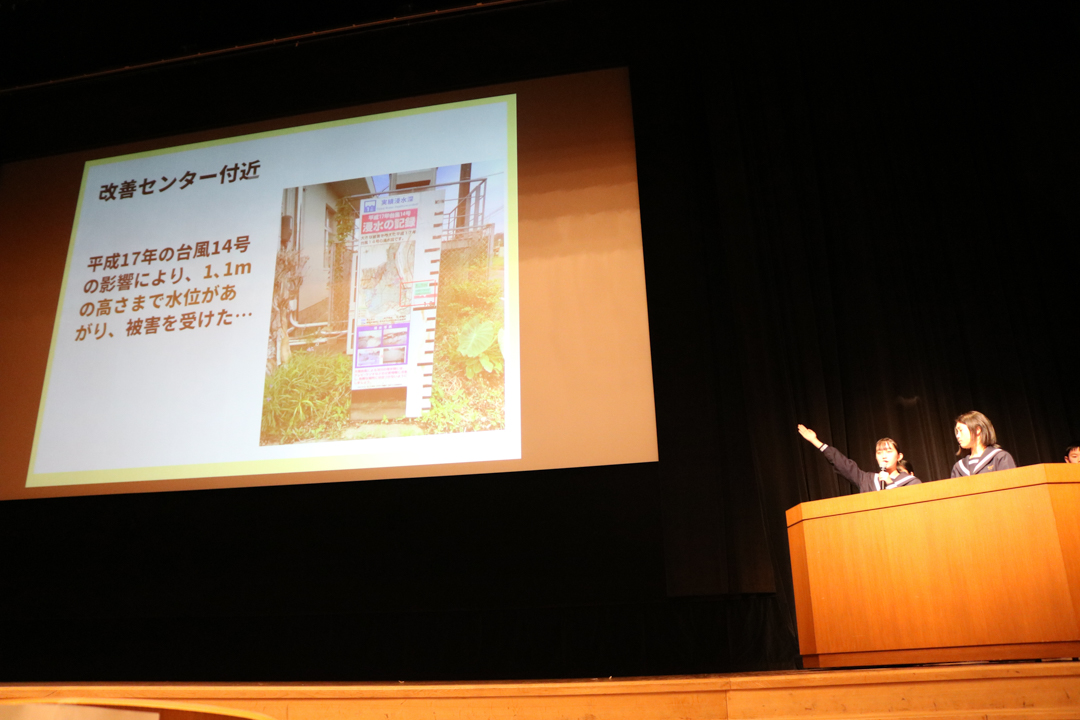

北地区にあるお寺、朝倉寺では、地域の歴史と自然環境について学びを深めました。600年以上前に建立されたお寺の歴史や水子地蔵の意義について、住職へのインタビューを行いました。スライドだけでなく、インタビュー動画も用い、より伝わりやすい発表がなされました。

また、生徒たちは景観学習を通じて「KKC(景観教室からつなげていこう)」という活動を始めました。登校時に通学路のゴミ拾いを実施し、自分たちの住む地域の景観維持に貢献する具体的な行動を起こしました。

大塚中学校:宮崎市活性化計画〜持続的成長への道〜

大塚中学校は2年生4名が参加。元気いっぱいの発表を行いました。

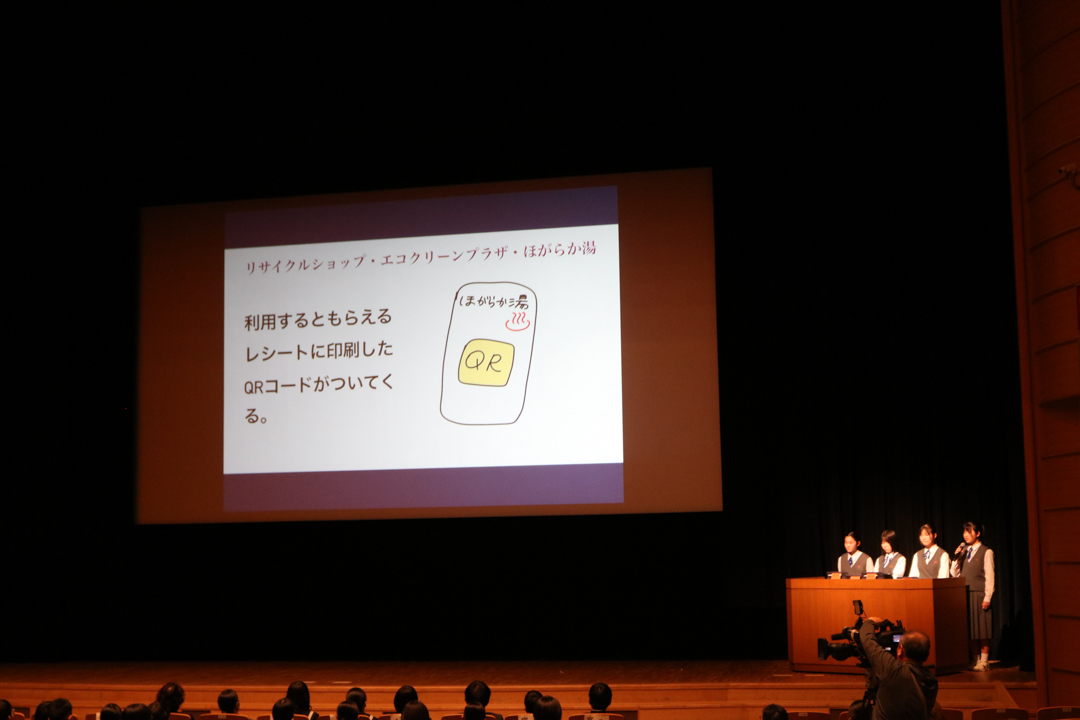

宮崎市の持続的な成長に向けた新たなアイデアを発表。生徒たちは、宮崎の魅力を発信し、人口減少を防ぐために「宮崎市民専用のポイ活アプリ」を提案していました。

地産地消やリサイクル活動を促進し、宮崎市民が生活を豊かにする仕組みを作り出すことで、地域経済の活性化を目指す内容でした。

宮崎の魅力を4名それぞれの視点で考え、宮崎市の特産品や観光地をもっと知ってもらいたいという思いから、大塚中学校の生徒たちが提案した「宮崎市民専用ポイ活アプリ」。身近な人のポイ活の認知度やニーズもアンケート調査した上で、どのようなアプリにするかをしっかりと考えていました。

地元の食材を購入したり、リサイクル活動に参加したりするだけでポイントが貯まる仕組みは、市民の生活を豊かにするだけでなく、地域経済の活性化にもつながると考えられていました。持続可能な開発目標(SDGs)達成に向けて、生徒たちならではのユニークで素晴らしいアイデアでした。

生目南中学校:Work Project 私たちの地域開拓

生目南中学校の2年生6名は、キャリア教育事業で行われた株式会社MAGRIでの職場体験について発表しました。

初日、生徒たちは、長年手入れされていなかった土地(耕作放棄地)を開拓する作業に全員で取り組みました。その後、事前に提出した履歴書をもとに配置された5つの部署で活動しました。

この土地は、将来、実際に新たな農作物を育てる場所として生まれ変わる予定です。

また、生徒たちは株式会社MAGRIが手掛ける、地域に愛されるおにぎり屋さん「あっちそっちこっち宮崎本店」の誕生にも貢献。

このおにぎり屋さんは、地域の食材を使ったメニューを提供し、地域住民の交流の場としても活用されています。生徒たちが考案したメニュー「みそキング」は、実際にお店のメニューの一つとなりました。

他にも、古民家を再生し、コールセンターとして生まれ変わらせる活動にも参加。生徒たちの活動が、地域に眠る可能性を引き出す第一歩となりました。

審査員の小林さんからは、履歴書を作成した際に気づいたことや感じたことについての質問がありました。

生徒からは、「履歴書を書くときは自分の長所や短所を考えないといけませんでした。長所を書くのが特に難しくて、他の人に自分の良いところをどう伝えるかをたくさん考えました」と気づいたことをシェアしてくれました。

生目台中学校:生目台地域と私たち

生目台中学校は、地域とのつながりを深めるために行った様々な活動について発表しました。

生徒会を中心に、地域住民の方々と共に防災訓練を実施したり、夏休みには小学生に勉強を教えたりするなど、地域の一員として積極的に参加。地域のために何ができるかを考え、様々な活動に取り組みました。

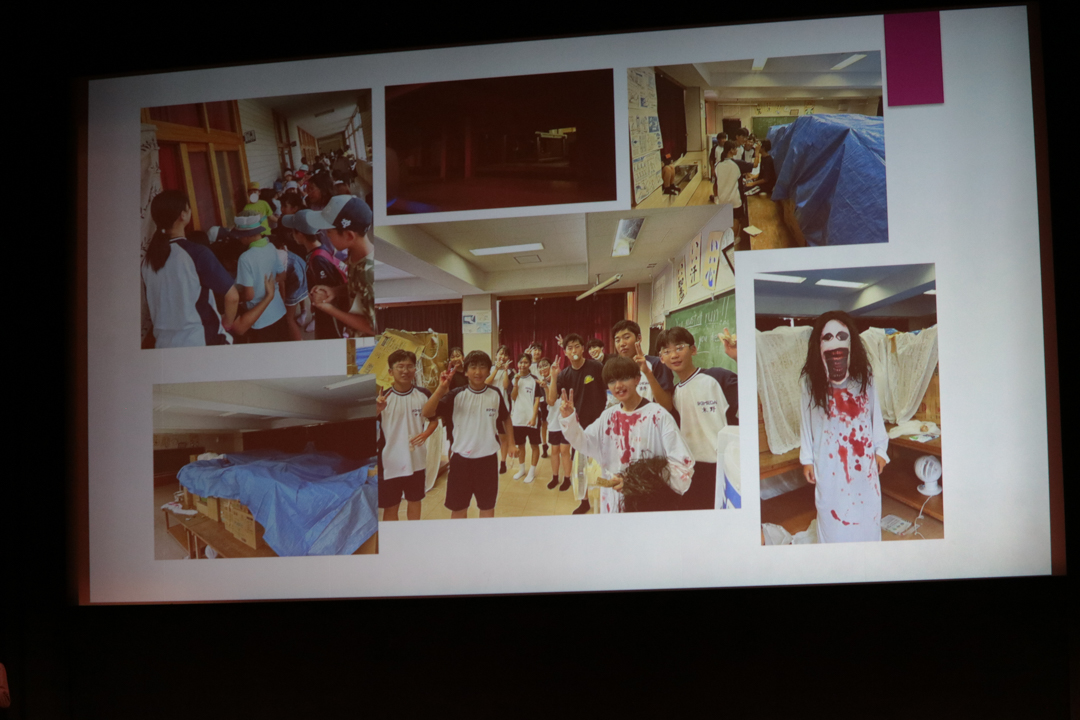

夏に行われた「サマーフェスタ」では、飲み物や学校で育てたマリーゴールドの苗、生徒全員で書いたメッセージを販売しました。

また、夏休み最後の「こども祭り」ではお化け屋敷を企画して、地域の人々を楽しませていました。これらの活動を通じて、生徒たちは社会の一員としての自覚を深めていったようです。

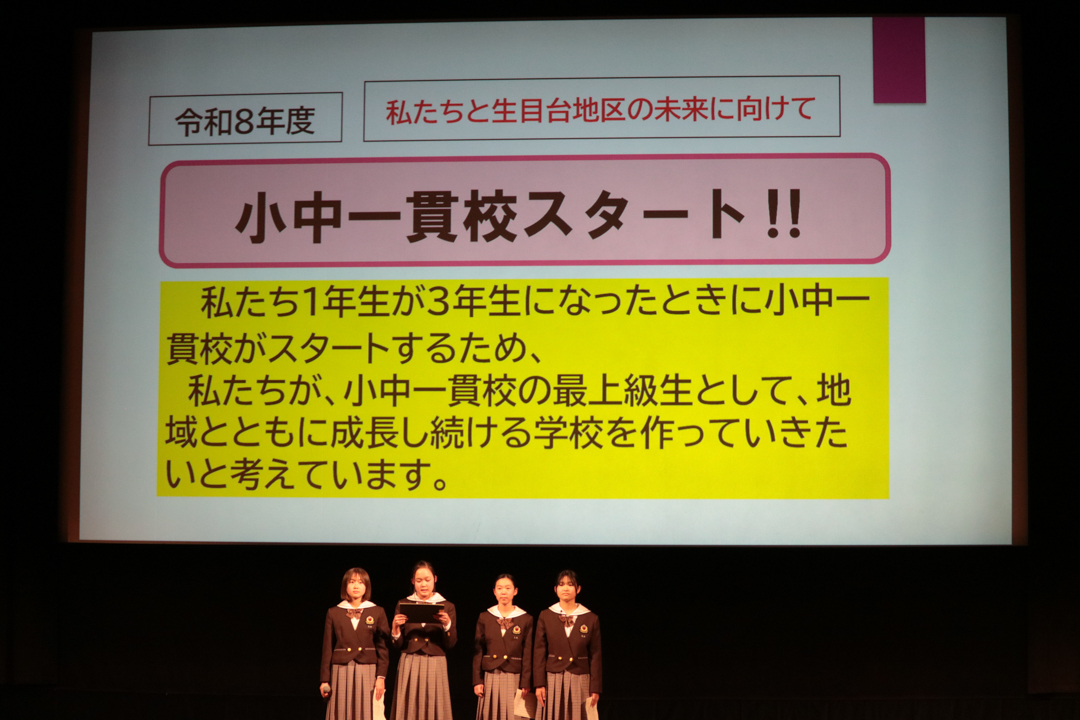

令和8年度からは、生目台地区の小中一貫校がスタートします。そうなったあとに自分たちはどうあるべきかを生徒たちは考えました。

生目台中学校の生徒会長をはじめとする生徒たちは「小学生のお手本となれるよう、リーダーシップを発揮し、地域社会への貢献が必要だ」と話します。

少子高齢化が進む中、地域と学校が一体となって未来を創っていくことの大切さを、生徒たちはイベントや地域との関わりを通じて学んだようです。

発表を聞いて、審査委員の杉田さんからは「発表の仕方を工夫し、地域との活動を多く行ったことが伝わってきました。一番印象に残ったこと、次につながりそうだと感じたことは何ですか?」という質問がありました。

代表の生徒は「地域防災訓練が一番地域とのつながりを深めたと感じました。その理由は、地域の方々に協力してもらい、消火器や避難者カードを作成したことが将来に活かせると感じたからです」と話してくれました。

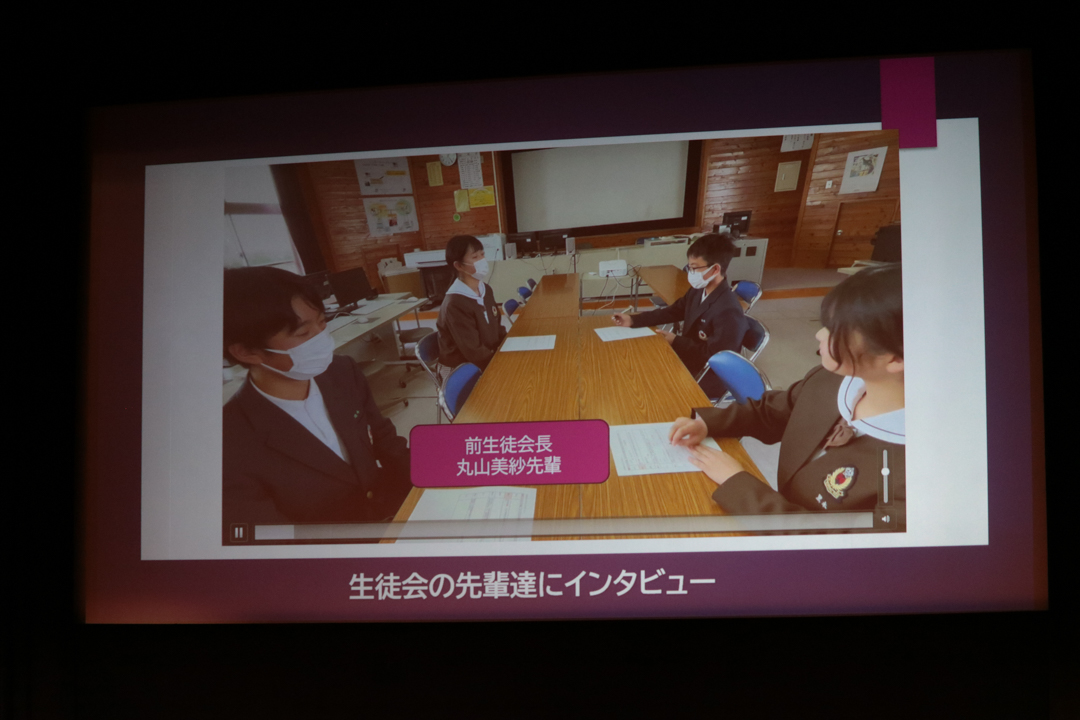

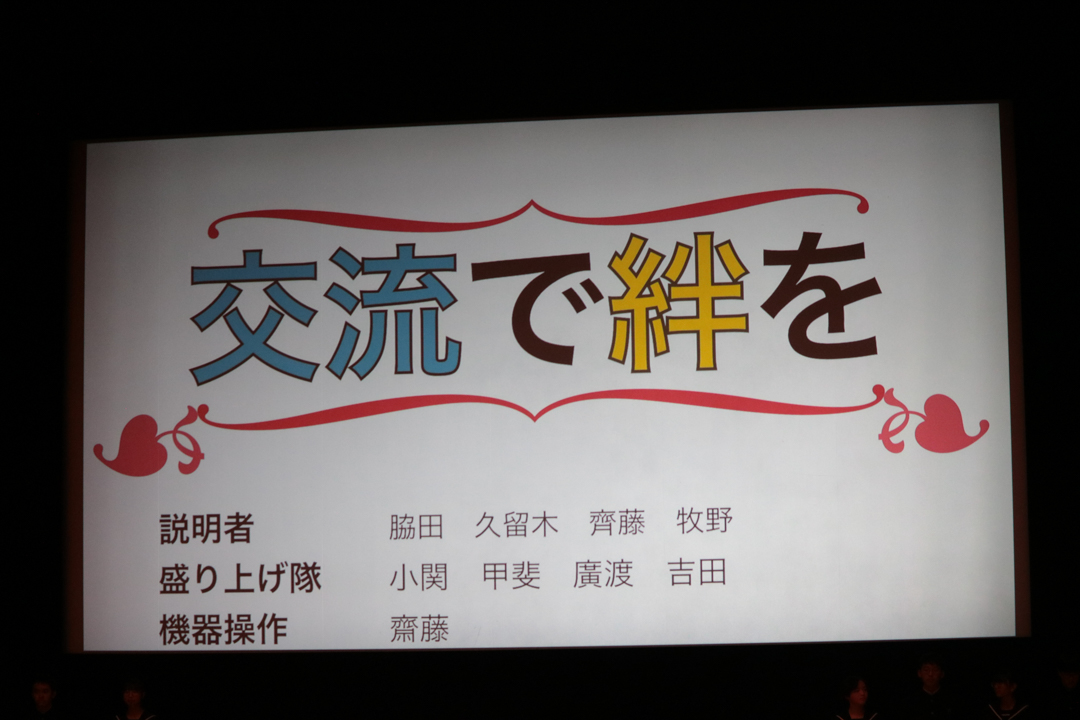

広瀬中学校:交流で絆を

広瀬中学校2年生9名が発表しました。説明者4名、盛り上げ係4名、機械操作係1名という大人数での参加でした。

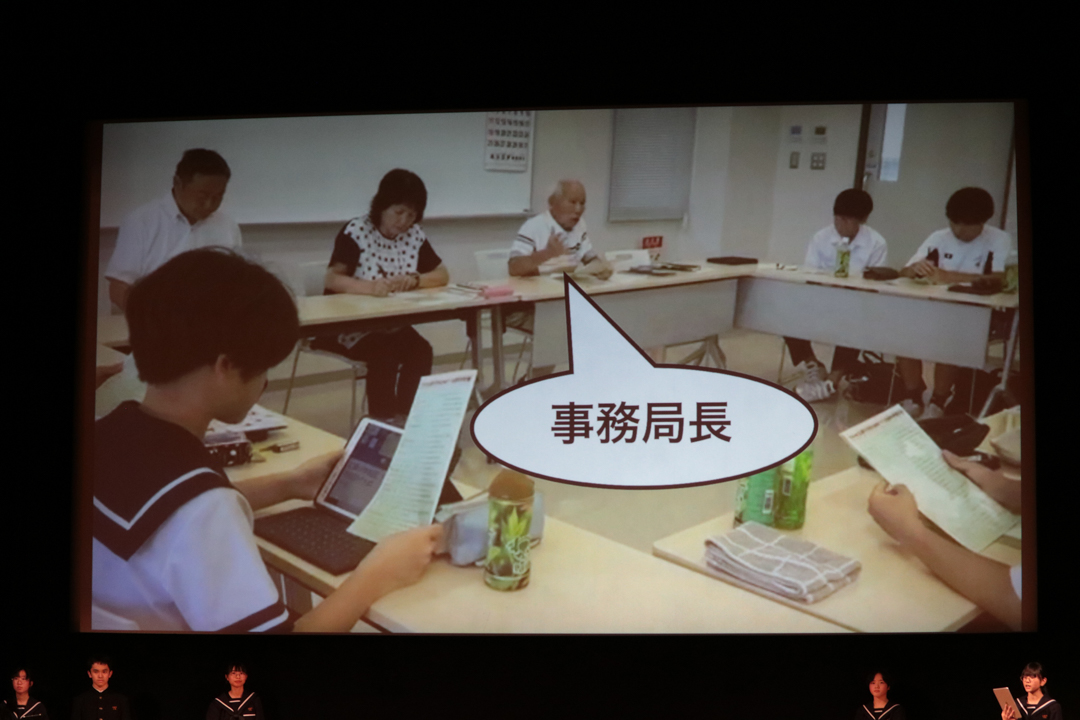

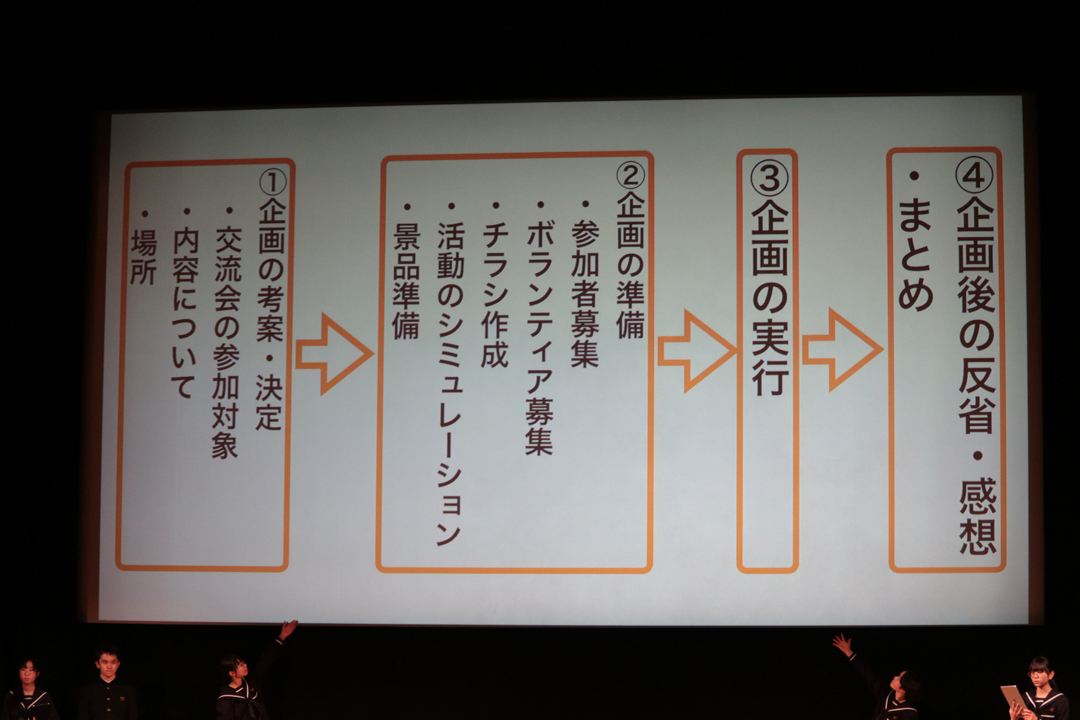

今回のテーマは「持続可能な地域にするには?」で、地域との関わりや顔見知りの関係性を深めるために地域交流会を企画し、災害時の協力体制を強化するための知識や情報交換の場を設けました。

地域での課題を解決するために、様々なアイデアを出し合いました。生徒たちは地域住民や専門家の話を聞き、自分たちにできることを考えました。

企画をフロー化し、わかりやすく伝える工夫も見られました。

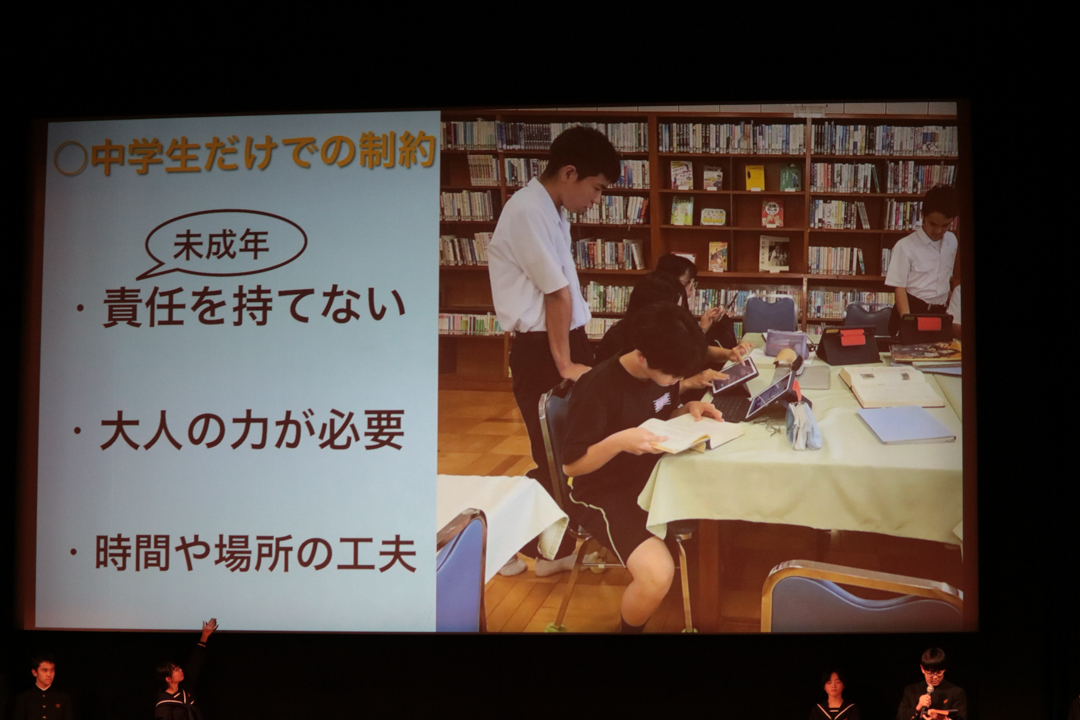

さらに地域との関わりを密にするため、地域づくり協議会に中学生部会を設立することを提案。この部会では、生徒たちが主体的に地域に関わり、地域社会の発展に貢献していきます。

また、地域の大人たちに提案をした結果、フィードバックをもらいました。活動を通じて、子どもだけでは責任を持つことが難しいものや、大人の力が必要なものもあるということを実感しました。

代表者インタビュー

6校の発表後は審査に入ります。審査中、代表者インタビューが行われました。

発表者や担当の先生方が、この取り組みの中での苦労や学びを共有。

発表者たちは、アイデアを形にする過程で直面した困難や試行錯誤を振り返りながら、その中で得た貴重な経験を語ってくれました。学びの中で培った課題解決力やチームワークの重要性を感じたこと、また、発表を通じて自信を深めたことなど、それぞれの歩みが印象的でした。

先生からも、生徒たちの成長や指導において気をつけた点などが共有されました。

参加者が互いに共感し、励ましを与え、学びの旅がどれほど価値のあるものであったかを再確認する時間となりました。

最優秀校は、広瀬中学校!優秀校は、生目南中学校・大宮中学校

いよいよ結果発表です!今回、最優秀校に輝いたのは、広瀬中学校の「交流で絆を」。地域づくり協議会に参画した活動についての発表でした。

審査員長を務めた小林さんは、「本日、25校から選ばれた6校の素晴らしい発表を拝聴いたしました。

どの学校も、地域課題の解決に向けて主体的に考え、行動した結果が発表に表れており、大変感銘を受けました。これまで何度もリハーサルを重ねてこられたことでしょう。発表を少しずつブラッシュアップしながら、新たな自分を発見し、とても貴重な時間を共有されたことと思います。

今回の発表会を通じて、生徒の皆さんは、自分の考えを整理し、それを人に伝えることの大切さを学んだことと思います。また、他校の発表を聞くことで、新たな視点を得る機会にもなったのではないでしょうか。

この経験を活かし、皆さんがこれからの宮崎を担う人材へと成長していくことを心から期待しています。」と総評を述べました。

未来を描き、行動に移す中学生たちの姿は、宮崎の可能性そのものです。本発表会を通じて地域との結びつきや新たな気づきを得た生徒たちが、これからの社会にどのように貢献していくのか、ますます期待が高まります。来年度も、多くの挑戦と笑顔が詰まった『みやざき未来発表会』を楽しみにしています!